[세계는 지금] 美 백인 소수시대 조바심… ‘멜팅 포트 사회’ 흔들

“내 특권을 생각해 보았으나 어느 것도 사과할 게 없다.”

4월 초 명문 프린스턴대 1학년생 털 포트갱(20)이 교내의 보수 성향 잡지에 기고한 글에서 한 말이다. 대학가에 나도는 ‘네 특권을 생각해 보라’는 말은 폴란드에서 이민 온 조부모와 부모의 헌신, 자신이 이룬 성취를 간과하고 있다는 요지였다.

이 글은 학내에서 별로 주목을 받지 못했지만 미국 사회 전반에 ‘백인 특권’(white privilege) 논쟁을 촉발시켰다. 보수 성향의 폭스뉴스와 시사주간지 타임지 등이 이 글을 소개하면서 이 논쟁은 전국적인 관심사로 대두했다. 대학가의 무분별한 진보성향에 일침을 가한 글이라는 칭찬과 논점을 제대로 이해하지 못한 보수층의 무지를 드러냈다는 지적이 엇갈렸다. 기성 언론이 대학 1학년생의 글을 교묘하게 ‘백인 특권’ 문제로 포장했다는 비난도 있었다.

◆인종 논란 끊이지 않는 ‘멜팅 포트’ 사회

10일(현지시간) 미 언론에 따르면 최근 미프로농구(NBA) LA클리퍼스 도널드 스털링(80) 구단주의 인종차별 발언을 계기로 미국 사회에 인종차별주의가 여전하다는 지적이 봇물 터지듯 하고 있다. 문화, 인종 등에 상관없이 하나로 통합하는 용광로(멜팅 포트·melting pot) 사회에 경고등이 켜진 셈이다. 미프로풋볼(NFL) 시애틀 시호크스의 흑인 코너백 리처드 셔먼(26)은 지난 7일 타임지와 인터뷰에서 “미국에 상당한 인종차별주의가 여전히 현존하기 때문에 사람들이 스털링의 시각에 별로 놀라지도 않는다”고 말했다.

마틴 루터 킹 목사의 버스 승차 거부 운동으로 1964년 시민법이 제정되면서 인종차별은 미국에서 공식적으로 사라졌다. 미국인들은 어릴 때부터 인종 차별 발언을 금기어로 교육받는다. 하지만 백인과 흑인이 동등하게 대접받는다고 하기에는 거리가 멀다. 흑인은 비공식 장벽으로 인해 백인 주류 사회에 진입하는 게 쉽지가 않다. 대학 입시에서 흑인 학생을 위한 소수자 우대 정책, 즉 ‘어퍼머티브 액션’이 취해진 것도 이 때문이다.

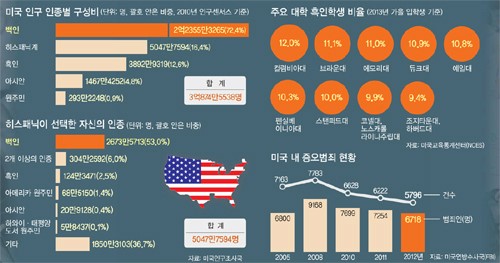

올 들어 하버드대에서 흑인 학생들이 집단 행동에 나서는 일이 벌어졌다. ‘나도 하버드대생이야’( I, too, am Harvard)라고 내세우는 운동이었다. 흑인 학생들이 든 푯말에는 ‘나는 색깔로 사람을 보지 않는다. 색깔로 판단하는 것은 나를 인정하지 않겠다는 것’, ‘나는 하버드 지원서에 흑인 사진만을 붙이고 지원한 것이 아니다’는 등의 문구가 적혀 있었다. 어퍼머티브 액션의 위헌 논란에 대한 항의 표시였다.

미국은 인종, 성별, 언어, 국적, 외모, 종교, 성적 취향 등으로 인해 발생한 범죄를 ‘증오범죄’로 분류하는데, 매년 건수가 6000건가량에 이른다.

역설적이게도 미국 역사상 첫 흑인 대통령인 버락 오바마 행정부 출범 이후 인종 갈등이 더욱 심해졌다는 분석이다. 지난 3월 갤럽 조사에서는 백인이 공화당을, 유색인종이 민주당을 지지하는 성향이 오바마 대통령 이후 더욱 뚜렷해진 것으로 나타났다.

프레더릭 윌리암스 샌안토니오대 겸임교수는 지역신문에 ‘미국에 인종차별주의가 건재하다’는 기고를 통해 “백인은 인종차별주의보다 유령이 있다고 더 믿으려 하는 것 같다”면서 “오바마 대통령 당선 이후 인종 문제는 더욱 추한 모습을 드러내면서 여론을 갈라놓았다”고 지적했다.

◆백인 감소 속에 인종구분 자체도 모호

미국 사회에서 인종차별 발언이 그치지 않는 것은 날로 입지가 줄어드는 백인들의 조바심을 반영하고 있다는 분석도 있다.

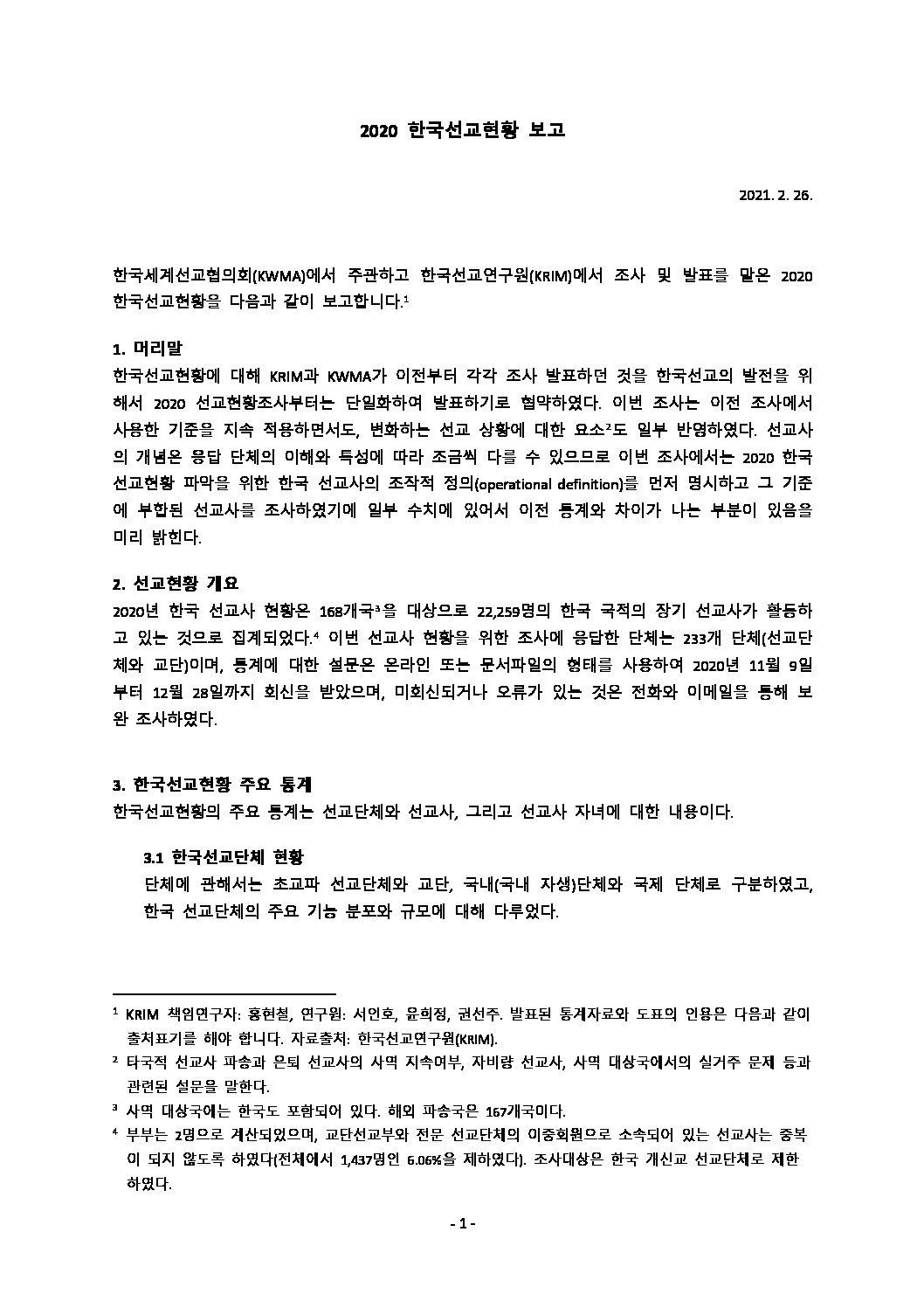

미인구조사국 추계에 따르면 2043년이면 전체 미국인 중에서 백인 인구가 차지하는 비율은 50% 아래로 떨어져 2050년 47%에 그칠 전망이다. 2010년 현재 19%인 히스패닉계가 40년 만에 28%로 급팽창하고 흑인은 13%, 아시아인은 8%를 차지할 것으로 보인다.

노스웨스턴대 심리학자 모린 크레이그와 제니퍼 리체슨 교수는 최근 연구를 통해 백인이 다수 인종을 잃을 것이라는 우려가 미국 사회를 더욱 보수화하는 경향이 있다고 결론지었다. 실제로 최근 연방대법원이 미시간주의 ‘소수 인종 우대 정책’ 폐지 정책을 위헌이 아니라고 판결한 것도 흑인이나 히스패닉계는 더 이상 소수인종이 아니라는 인식을 바탕으로 하고 있다. 연방대법원은 지난해에도 텍사스주의 소수인종 우대정책에 대해 백인을 역차별해 평등권에 어긋날 우려가 있다는 이유로 일부 위헌결정을 한 바 있다.

미국 사회에서 점차 인종 개념이 흐려지는 것도 일부 백인들이 인종주의적 언동을 쏟아내게 하는 요인으로 지적된다.

미인구조사국은 백인을 ‘유럽, 중동, 북아프리카 지역에서 기원한 인종’으로 규정해 아일랜드인, 독일인, 이탈리아인 외에 레바논인, 아랍인, 모로코인 등까지 포함하고 있다. 하지만 최근 미국 사회에서는 히스패닉계 백인도 백인의 범주에 포함하는 사례가 나타나고 있다. 2012년 2월 플로리다주에서 발생한 흑인 소년 트레이번 마틴 사망사건의 범인 조지 지머먼은 어머니가 페루인으로 히스패닉계지만 ‘히스패닉계 백인’으로 불렸다.

사실 히스패닉계는 인종보다 지역에 따른 분류다 보니 브라질인, 검은 피부의 푸에르토리코인, 토종 멕시코인, 베네수엘라 혼혈인 등 다양하다.

지난달 퓨리서치가 실시한 설문조사에 따르면 “오바마 대통령은 흑인인가”라는 질문에 흑인이라고 응답한 비율은 27%에 그치고, 52%가 “혼혈인”이라고 답했다. ‘피 한 방울 규정’(One Drop Rule)에 따라 흑인 피가 한 방울만 섞여도 흑인으로 간주하던 사회 인식이 변화하고 있는 것이다. 인구조사국 니콜라스 존스는 언론과 인터뷰에서 “미국인들은 점점 더 자신이 누구인지 스스로 답을 못 찾는 것 같다”고 말했다.

워싱턴=박희준 특파원 july1st@segye.com